一个被忽略的微观世界

关注前几期内容的朋友,想必已经了解:土传病害爆发的核心原因是土壤微生态失衡,想要有效预防就得重建其生态平衡。那么,土壤微生态究竟包含了哪几方“势力”?其平衡为何被打破?本篇文章为您揭晓!

土壤里的“原住民”

健康的土壤就像一个繁华的“微型宇宙”,里面居住着各种微生物。这些看不见的生命构成了一个复杂而精密的“地下互联网”,主要包括四大族群:

细菌:是数量最庞大的一类“居民”。可分解动植物残体、有机肥,将其转化为植物可吸收养分;部分细菌能将空气中的氮气转化为植物可利用的氮素,无需依赖化学氮肥,是生态种植的重要微生物资源。

真菌:如同土壤中的“互联网”,其菌丝体交织成网络连接各处。它们可分解有机质,特别是木质素和纤维素;还通过菌丝分泌物,促进土壤颗粒形成稳定的团粒结构,提升透气性和保水能力。此外,真菌可寄生在害虫体内将其杀灭,且不污染土壤,是减少化药使用的“好帮手”。

放线菌:是产生土壤特有“泥土味”的微生物,能够产生多种抗生素,抑制病原菌的生长;

原生动物(如鞭毛虫、纤毛虫):是微型的“捕食者”,通过摄食细菌和其它微生物,参与土壤中的物质循环和能量流动。

有益菌的“防御之道”

有益菌们会通过多种机制守护植物健康。如竞争作用:迅速占领植物的根际区域,挤占病原菌生存空间、争抢有限的食物资源。拮抗作用:枯草芽孢杆菌可分泌伊枯草菌素、表面活性素等次生代谢产物,抑制病原菌。重寄生:哈茨木霉菌通过缠绕、穿透病原真菌的菌丝,吸收其营养,实现“以菌治菌”。

病原菌的“入侵策略”

为打破有益菌的全面防御,土传病原菌同样演化出了狡猾的生存与破坏策略。它们擅长潜伏与休眠:病原菌能形成厚垣孢子、菌核等休眠体,在恶劣环境中休眠数年,等待合适时机。一旦环境适宜,便迅速萌发,通过根系伤口或直接侵入根部,分泌毒素、堵塞维管束,最终导致植株无法吸收水分养分而死亡。

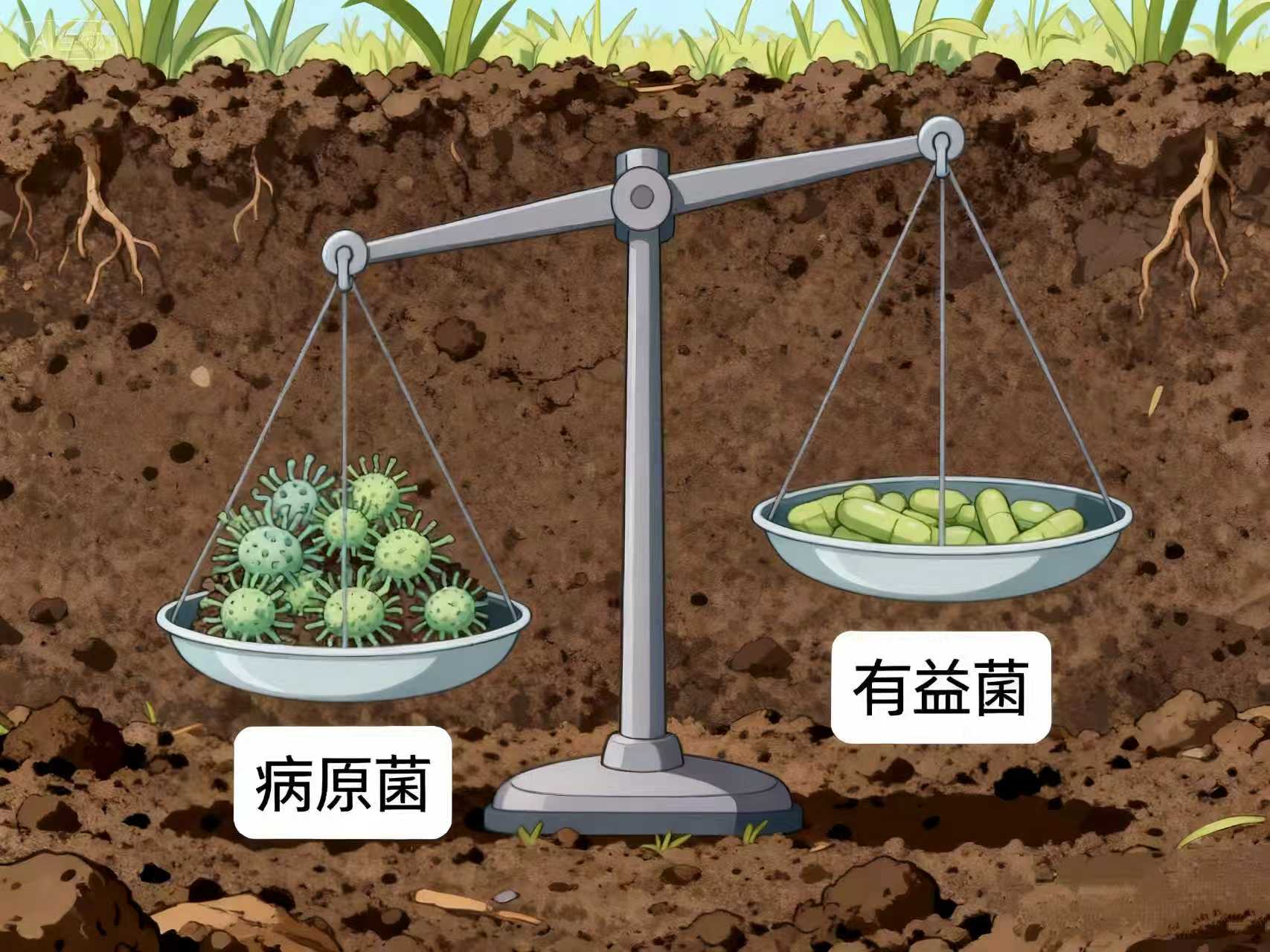

而这些“黑暗军团”能够得逞,往往是因为土壤环境恶化导致有益微生物群落丰度显著下降,失去了对病原菌的制衡能力。

AI生成 仅供参考

人类如何影响战场天平

种植过程中,农业管理措施极大影响了这场微观战争的胜负天平。一些破坏平衡的行为包括:化药滥用造成无差别杀伤,消灭病原菌的同时重创了有益菌;偏施化肥导致土壤酸化、板结,团粒结构被破坏,土壤保水肥能力差,有益微生物生存环境恶化;长期单一种植某种作物,病原菌积累。

相反,也有很多方法能够有力支援有益菌:

增施有机肥为有益菌提供稳定、丰富的食物来源。合理轮作、间作打破病原菌的单一食物链,为不同功能的微生物创造生存条件。适当深耕:可打破坚硬的犁底层,改善土壤的通气性和透水性,为根系和好氧微生物创造更佳的生长环境。增施微生物菌剂:人为补充高活性的有益菌,快速提升土壤中有益菌的种群数量和多样性,有效抑制病原菌的扩张。

因此,治理土传病害,不能只盯着“杀菌”,更要着眼于“养地”。其核心思路是通过合理的农事管理,为有益微生物的繁衍生息创造有利条件,最终重建一个多样化、稳定、健康的土壤微生物生态系统。

END

特普生物致力于为现代农业生产提供解决方案,从源头解决农产品质量安全问题,始终秉持“植物健康我健康”的使命,推动农业产业的可持续发展。欢迎致电全国技术服务热线400-836-1866垂询!

更多资讯请关注服务号“特普生物农业”